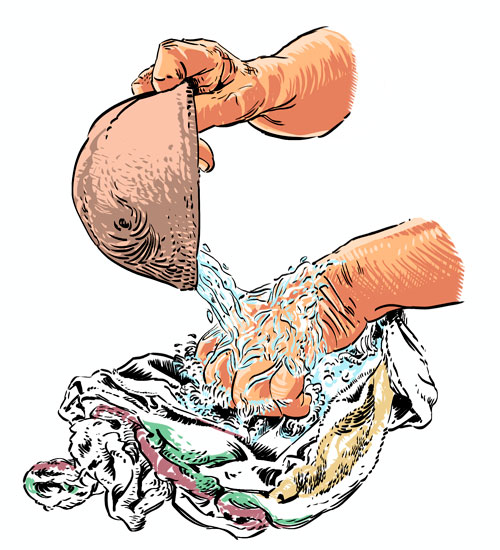

Una de las raíces que soporta y nutre la manifestación silletera tiene que ver con el esfuerzo y el ingenio de algunas mujeres dedicadas a cargar talegos de ropa por trochas escarpadas y adaptar sistemas de lavado en charcos, arroyos o nacimientos de agua. El oficio de lavado de ropa, legado desde el siglo XIX, tuvo especial asiento en la zona de Piedra Gorda, Mazo y Piedras Blancas. Con gran dignidad, carisma y lucidez un grupo de mujeres evocó esa práctica en las décadas de 1940 y 1950 e hizo memoria de las adaptaciones al sistema de carros escaleras en 1960 y del paulatino reemplazo de las lavadoras eléctricas que sobrevino después.

Estos testimonios permiten narrar desde adentro un oficio tan cotidiano como desconocido, cuyos códigos de ética se apreciaban en la responsabilidad, el cuidado y el empeño de estas mujeres al tratar la ropa; un artículo todavía mucho más preciado en aquella época.

Gracias a sus vivencias derivadas de cargar la ropa en costales y talegos por un territorio montañoso, la identidad silletera adquiere hoy mucho más volumen; una práctica que amarra lo silletero a lo campesino, que resignifica la esencia de esta manifestación cultural.

La memoria, un tanto dispersa de las seis lavanderas protagonistas de este ejercicio, nos ayuda a dimensionar la coreografía diaria de unas doscientas lavanderas en los charcos de Piedra Gorda, Mazo y Piedras Blancas. Muchas de ellas en la flor de su juventud, cuando todavía podían enfrentarse a los esfuerzos físicos que implicaba el oficio, sobre todo, los relacionados con la carga, el traslado, la distribución de los bultos de ropa y las tareas complementarias, hoy casi extintas: asolear, serenar, almidonar y planchar con carbón de leña.

Entre los factores que separaron progresivamente a las lavanderas de los charcos y quebradas de Santa Elena, se debe considerar la aparición de las lavadoras eléctricas “que no asoleaban, ni serenaban”; el envejecimiento de estas mujeres y su consecuente fragilidad en términos de salud; así como la dispersión del núcleo familiar y las campañas de protección del agua que surte el Valle de Aburrá, que incluyeron la adecuación de acequias hasta las casas campesinas, lo cual restringió la práctica al ámbito doméstico.

Hoy ya no se presta este oficio, pero todos aquellos saberes y experiencias que coexistían a su alrededor deben ser valorados como parte de nuestra memoria colectiva. Por lo tanto, conocer este quehacer es una apuesta por la salvaguardia de los patrimonios inmateriales de la manifestación silletera y, sobre todo, una forma de ampliar la comprensión de las relaciones que se tejieron en otras épocas en ese territorio cultural.

Lavar ropa, más allá del oficio, les permitió a estas mujeres relacionarse con la ciudad; es decir, establecer una suerte de puente entre el campo y la zona urbana de la ciudad, soportado en rutinas aprendidas en el seno familiar. Ellas cargaban en sus espaldas la ropa en talegos o costales, algunas veces en mulas, y más tarde en los camiones escalera que inauguraron el transporte público en la zona. Los aditamentos como el jabón y el almidón, adquiridos en la ciudad, también marcaron una relación con lo urbano, si bien ellas los aplicaron siempre bajo sus lógicas propias.

Así, era algo generalizado en la zona que estas mujeres muy pronto, todavía muy niñas, aprendieran a madrugar, cocinar, servir la comida y atender las múltiples tareas de la huerta. Esa versatilidad en cuanto a las atenciones dedicadas en especial a los hombres marcaría el relevo inexorable cuando sus madres decidían dedicarse por completo a lavar ropas para la gente de la ciudad. En estos casos, el escenario natural de las quebradas se transformaba luego en una escuela para que esas mismas niñas aprendieran todo el proceso de lavado, primero viendo y luego copiando a sus madres, tías, abuelas y vecinas en varias veredas, pero muy especialmente en los charcos de los alrededores de Piedras Blancas.

Se pueden resaltar algunas tradiciones asociadas a este oficio al desglosar el trabajo semanal que abarcaba llevar y recoger la ropa los lunes, lavarla y vigilar su secado durante los días y las noches siguientes; y en muchas ocasiones ofrecer el servicio de almidonado y planchado de ciertas prendas, para rematar la semana con extenuantes jornadas de distribución por diferentes barrios de la ciudad. Su consagración a esta rutina haría célebres a las lavanderas de este territorio, reconocidas por su habilidad para blanquear, despercudir y devolver las prendas bien dobladas. Una responsabilidad que ellas mismas recalcaban al hacer los “tratos” por “piezas” de ropa, hasta completar una “docena”, la medida más recurrente a la hora de cobrar.

El lavado de ropa llegó a ser el tercer oficio con mayor demanda en la Medellín del siglo XIX, pero su ejercicio al aire libre, valiéndose del agua natural puso en alerta a las autoridades sobre las consecuencias ambientales de esta práctica, sobre todo en sitios cercanos al centro urbano donde muchas lavanderas empezaron a ser multadas. Esto pudo haber ocasionado que muchas se retiraran con sus atados de ropa cada vez más lejos, quizás a charcos más solitarios como los situados en el entorno natural de Santa Elena; una versión que coincide con lo que manifestaron las mujeres entrevistadas al referirse a sus tatarabuelas.

Según relatan las memorias, por muchos años estas matronas cargaron fardos de ropa en sus hombros, en la espalda y hasta en la cabeza, como se muestra en una de las fotografías de la BPP; así, descalzas y todavía con el delantal, caminaban hasta seis horas por La Cuesta, un camino prehispánico entre Medellín y Guarne que cruzaba por los sectores de La Honda y Piedras Blancas. En ocasiones recibían ayuda de arrieros como don Alfonso Ríos Ramírez, quien les ayudaba con sus caballos y las acompañaba a descender por los terrenos agrestes de entonces que hoy ocupan los barrios Enciso y Buenos Aires.

En los años cincuenta llegaron las chivas o buses escaleras para cubrir una ruta entre Medellín, Guarne y San Vicente. Esto incentivó el oficio de las lavanderas, quienes gracias a su mayor capacidad y velocidad podían cargar más “talegos de ropa” y movilizarlos en mucho menos tiempo. Las mujeres entrevistadas recuerdan con nitidez el arribo de esos carros a recoger a las “roperas” de Santa Elena los días lunes y viernes.

Esta galería de fotografías, extraídas del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, ilustra algunos rasgos de la práctica del lavado en distintos momentos y contextos. Las imágenes más antiguas evidencian la presencia de este oficio en varias quebradas de Medellín. Otras muestran las lavanderas situadas a orillas de los ríos o usando acequias adaptadas desde los nacimientos de agua hasta sus casas. Aunque no se trata de registros realizados en Santa Elena, se pueden observar algunos rasgos comunes en cuanto al proceso de lavado y secado de la ropa, y se pueden apreciar los sistemas de transporte a pie, en mula o en carros escalera.